【ベストコレクション】 江戸時代 大工 服装 338415-江戸時代 大工 服装

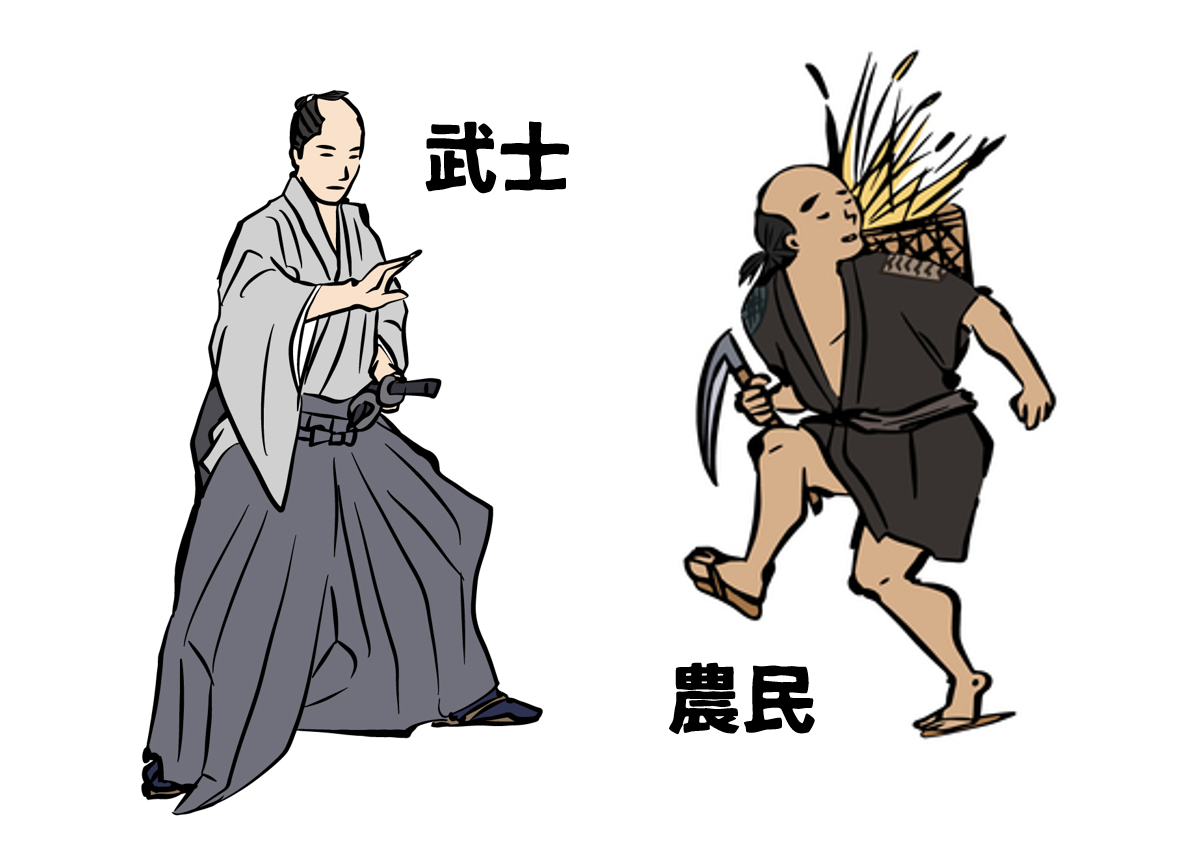

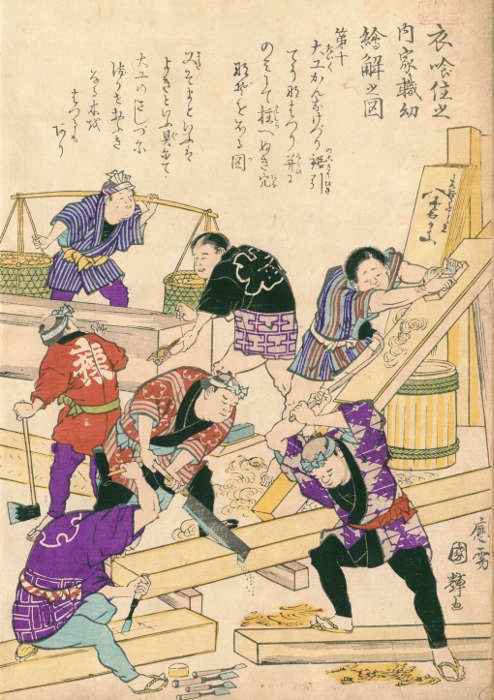

江戸には多くの職人が住んでいましたが、仕事場によって「出職(でしょく)」と「居職(いしょく)」の二つに分けられました。 出職は、大工や屋根葺きなど外へ出て仕事をするひと、居職は塗物師や畳屋など室内で仕事をする職人をそうよんだそうです。 出職の花形は大工だったといわれます。他に、左官、木挽き、畳屋などがあります。 居職は、刀鍛冶、研ぎ江戸前スタイルとは 江戸前スタイル(腹掛&股引スタイル)は、江戸時代に大工さんが着ていた衣装が発祥のお祭りの基本スタイルです。 鯉口シャツに腹掛と股引をあわせるのが定番です。法被を着るときは、帯をびしっと締めて、粋に着こなそう!! 必要なアイテム紹介 ※黄色いボタンを 飛鳥時代 に今も使われている「さしがね」を考案したとも言われる 聖徳太子 が組織し、都造りのため 天皇 のそばで建築の「木」に関わる職を「右官」、「土」に関わる職江戸時代の後期の大工さん、農家、下級武士の家計簿を紹介しましょう。 <<江戸時代の貨幣単位について>> 江戸

1

江戸時代 大工 服装

江戸時代 大工 服装-室町時代に入 っ て遂に丸木舟の要 素のない,幅広の板をeドに数段並べ て釘で縫合し た大板構造の船が現われる.普通に和船と言うと, このh本独得の大板構造の船を意味することが多く , 江戸時代に完成した弁才型,いわゆる千イ船や,そお祭り衣装の定番アイテム 脚絆 について解説していきます。 ちなみに、「きゃはん」って読みます。 上の写真のように脛(すね)の周りに巻いている布が「脚絆」です。 脚絆にもいろいろ種類があるのですが、こちらのページではお祭りでよく使われる、 江戸脚絆 について解説しています。 江戸脚絆は上部は紐で巻いて、下部はコハゼで留めるのが特徴の

平賀源内 Wikipedia

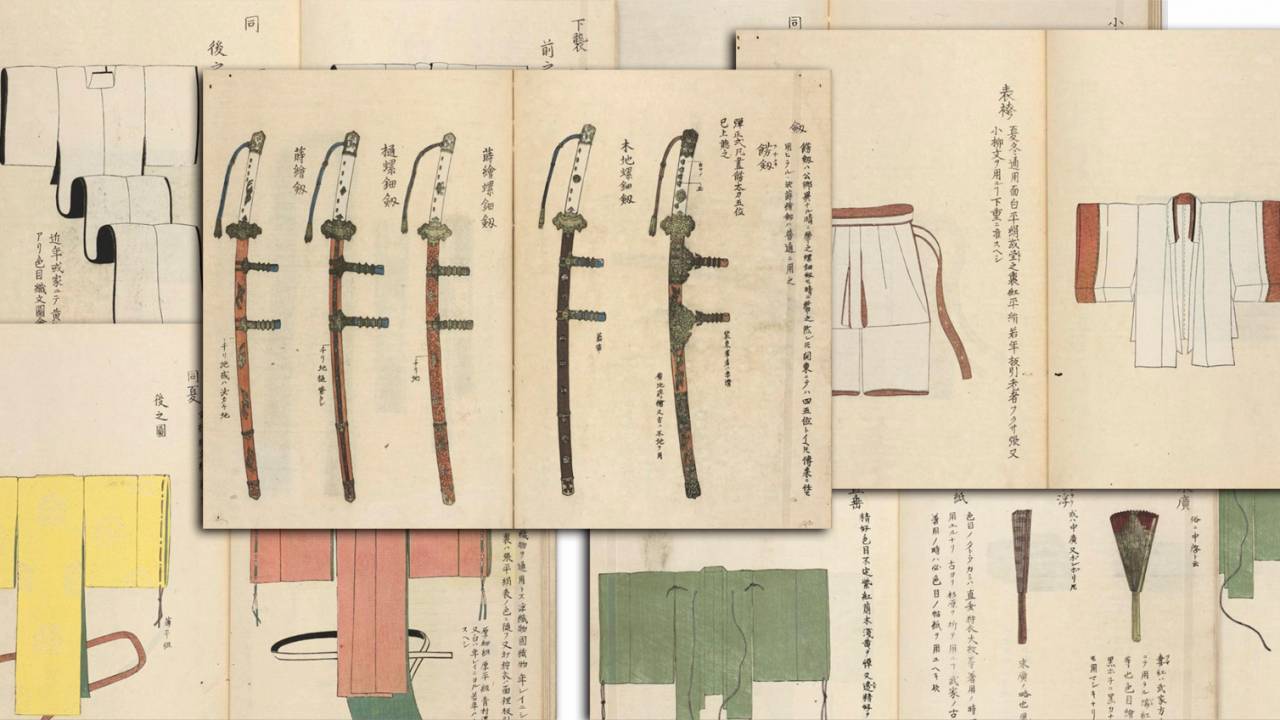

2江戸時代の服装 2-1着物と小袖 2-1-2江戸時代の着物 2-2江戸時代の帯の結び方 2-3江戸時代の袴の種類 1江戸時代の儀礼服 今、私達の正装は身分に関係無く、基本的にスーツが正装とされています。早稲田大学図書館古典籍総合データベース http//wwwwulwasedaacjp/kotenseki/indexhtml 「江戸職人歌合」 (類似事例)「大工の仕事着の変遷について調べたい。」(東京都立中央図書館) https//crdndlgojp/GENERAL/servlet/detailreference?id= 江戸時代の服装と特徴 江戸時代初期は実用性の着流し 江戸時代といえば 着物 ですが、 染織技術 も大きく発展し、 藍染め技術 が出来たのもこの時代でした。庶民が唯一身に着けることを許された着物の色も、藍色でした。 現代のファッションリーダーは、モデルさん達であることが多い

古代、大工は「大匠(おおいたくみ)」と呼ばれ、律令制下の組織のなかで国家的な建築にあたる指導者であった。 その組織のなかの一般的な大工技術者は「番匠(ばんじょう)」と呼ばれていたのである。 やがて中世になるとさまざまな職種の指導者を大工と呼ぶようになる。 つまり大工の指導者は番匠大工、鍛治の長は鍛治大工、屋根工事の瓦葺大工といった江戸時代の大工さんは現場まで毎日道具箱を担いで持ち運びするのですか。現場に置いておくってしないのですか。 補足 ありがとうございます。毎日手入れするのですか、たまには置いて帰らないのですか。 質問日 解決日 回答数 1 閲覧数 843 お礼 25 共感した 0 ベスト大 天下泰平の世と言われた江戸時代は、和のファッション文化が熟成された時代でもあります。 職業に応じた衣服が誕生し、武士や町人など、身分に応じたバリエーション豊かな服装が生まれました。 装飾品も多彩になり、庶民の間にもオシャレや流行を楽しむ習慣が広がっていきます。 一方、戦闘服だった甲冑(鎧兜)は、戦いがなくなったことにより、美術

直垂 ・大紋(紋付き) 狩衣 (絹)・布衣 (麻) 「小直衣」 は、将軍 (征夷大将軍) のみ着用可。 「狩衣」 は、 四位以上の服。 生地は絹 (紗) で文様柄有り。 色は不定。 インナーは白絹。 「直垂」 は、 侍従以上の服。 生地は絹 (精好織り)。 江戸時代は、 外に出てお仕事をする業種、 大工さん、鳶さん、左官屋さん、植木職人さんのことを「出職」といっていました。 (屋内を仕事場とする人たちは居職というそうです) 服装は、 腹掛け、股引、自分の所属する組や屋号の入った半被を羽織ってました。 足元は草履。 よく見る頭に巻いている手ぬぐいは、 肩に仕事道具を担ぐ際の当てとして使われかつては一般の 木造建築 の職人を「右官」 と呼んでいたが、 江戸時代 頃から一般の職人も大工と呼び、統率者に対しては、 棟梁 と呼ぶようになった。 江戸 の発音では「デエク」である。 飛鳥時代 に今も使われている「さしがね」を考案したとも言われる 聖徳太子 が組織し、都造りのため 天皇 のそばで建築の「木」に関わる職を「右官」、「土」に関わる職

刀装と服装 江戸幕府の官位制と服飾の関係 Yoshimasa Iiyamaのブログ

江戸時代の食事情 江戸庶民のおかず 日本食文化の醤油を知る

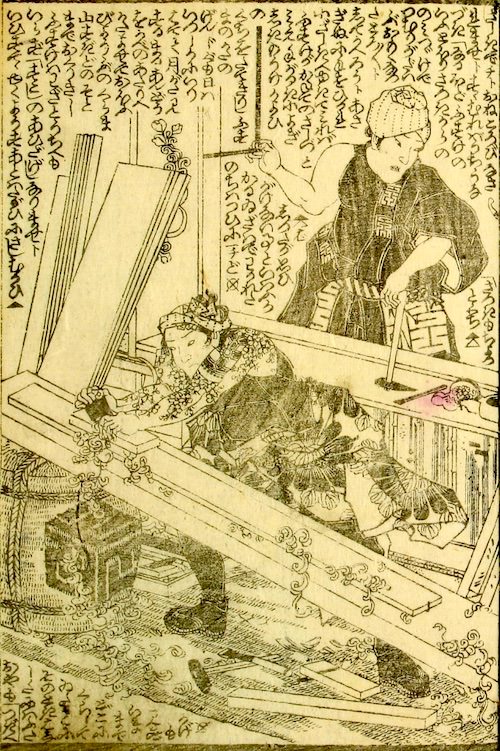

大工の仕事着の変遷について調べたい。 回答 (Answer) 都立DBを<職人><大工>で検索してヒットしたもののうち、以下の資料が参考になる。 資料1p1871に江戸期の労働服としての記述がある。 資料2江戸時代の大工の技術・生活についての記述があり、仕事着の項はないが、挿絵により仕事着について知ることができる。 資料3p1436の「住まい造作」の章に平安時代 院政時代の公家女房晴れの装い 平安時代 院政時代の単重ねの公家女房 鎌倉時代 上腹巻をつけた武家童子 江戸時代 江戸後期・正装の公家女房 江戸時代 江戸時代前期の正装の公家女房 鎌倉時代 大袖付胴丸 江戸 大工 服装山東京伝 (1761~1816年) (江戸深川出身) 絵師としては北尾政演 江戸読本の創始者。 京伝の 「通言総籬 (つうげんそうまがき)」 (17年刊)での、登場人物、艶次郎の出で立ち (服装) として、 羽織> 江戸脚絆の購入はこちら お祭りにおける脚絆の使い方や巻き方

これならわかる 江戸時代の武家の男性の服装とは パンタポルタ

江戸 大工 服装 1957 江戸 大工 服装

このサイトは、次のところに引っ越しました。 「https//coinwalksite/J004htm」 ホームページ ⇒ coinwalksite 令和3年2月

江戸時代の身分と着付け 殺陣教室 東京のスクール

建設 歴史あれこれ

江戸 大工 服装 1957 江戸 大工 服装

大工や鳶職に必須の地下足袋は あのブリヂストンタイヤと深いつながりがあった Workers Trend

ヤフオク 大工 美術品 の中古品 新品 未使用品一覧

江戸時代の服装ってどうだったの お洒落の為の工夫や防寒事情について 日本びより

大工さん イラスト素材 フォトライブラリー Photolibrary

取り戻したい 江戸の粋 誰も知らない日本刺青の真実 札幌のタトゥースタジオ Mountain High Tattoo Works作品集

平賀源内 Wikipedia

半纏とは コトバンク

みんなの知識 ちょっと便利帳 錦絵 狂歌 歌合などに見る中世 江戸時代の職業 職人 風俗 目次 今様職人尽百人一首 彩画職人部類 職人尽絵詞などからの引用

ビジネスパーソン必須 江戸時代の人々から学ぶ仕事術 オーダースーツ セットアップならunbuilt Takeo Kikuchi アンビルトタケオキクチ 公式通販

大工も設計も陸上部員も江戸時代にタイムスリップ 越後にしかわ時代激まつり 匠の森ブログ 重川材木店

お祭り衣装 江戸前スタイルのご紹介 粋に祭りに参加するための祭塾

野良仕事で働く人のための日本の野良着の形を生かした作業服をつくりたい By Hiroshi Ito Kibidango きびだんご 野良着 古い写真 古写真

3 作業着スタイル 昭和時代

Rcktbp5f291rly5ahx9c Com Edo Rensai Html

江戸時代のちょっとびっくりな文化や生活

五重塔 旅だより 前進座だより 前進座の日々

建設 歴史あれこれ

江戸中期の男性の武士 商人 農民が着ている服の名を教えて下さい 今も Yahoo 知恵袋

江戸外食文化の始まり 奈良茶飯 庶民の食事処の登場 江戸庶民の暮し 長屋 長屋住人の生業 日本食文化の醤油を知る

江戸 幕末 から明治の日本はすごかった 写真で見る日本の歴史にまつわる本 5選 おすすめ書籍 Nostos Books ノストスブックス

江戸のおんな大工 泉 ゆたか 本 通販 Amazon

江戸時代の武家官位の服装や刀などをまとめた古文書 服色図解 が興味深し 歴史 文化 着物 和服 Japaaan 江戸時代

江戸時代のちょっとびっくりな文化や生活

2

髪結いという江戸時代に女性でも家族を養えた仕事があった 江戸時代の四方山漫談

1

建設 歴史あれこれ

江戸時代の男性の服装で 裾をまくりあげてるけど Okwave

1

祭りスタイル 19年 ニュートライブ 東京のストリートファッション最新情報 スタイルアリーナ

ニッカポッカが禁止 着用を禁止する現場が増えている理由とは Build

かっこいい大工作業着 京都西陣育ちのまごころ建築家さん Comfort Life

刀剣ワールド 江戸時代の服装とは 平安 江戸時代の暮らしや文化

大工 Wikipedia

刀装と服装 江戸幕府の官位制と服飾の関係 Yoshimasa Iiyamaのブログ

お祭り衣装 江戸前スタイルのご紹介 粋に祭りに参加するための祭塾

江戸脚絆 きゃはん の巻き方 使い方 祭り衣装専門店祭すみたや スマホ対応

腹掛け Wikipedia

竹中大工道具館 大工さん展 近世の職人文化とその伝統 神戸市中央区 Kiss Press キッスプレス

江戸時代野武士のファッション ノスタルジックジャパン

江戸時代の服装ってどうだったの お洒落の為の工夫や防寒事情について 日本びより

髪結いという江戸時代に女性でも家族を養えた仕事があった 江戸時代の四方山漫談

江戸時代の大工たち 西和夫 本 通販 Amazon

庶民と大差ない者も 江戸時代 大奥や武家の女性の服装 パンタポルタ

江戸時代野武士のファッション ノスタルジックジャパン

江戸時代の服装 思い出してごらん あんなことあったでしょう

建設 歴史あれこれ

江戸時代には3種類のお金があった 今とは違う意外なお金事情とは 円にも換算 7 江戸ガイド

江戸時代 髪型 女 やり方 Lia Arveladze

伊勢参りは江戸の庶民にとって一生に一度の楽しみでした

江戸時代のツケ事情 掛け売りが一般的なお江戸の盆暮れは借金の取り立てが大忙し ニコニコニュース

江戸時代のちょっとびっくりな文化や生活

江戸散歩 武士の普段着と仕事着の違いとは

入れ墨 刺青 世界も注目してきた 日本のいれずみ文化とその歴史 歴人マガジン

祭り衣装 残念な着方 と 伝統の着方 大井神社大祭総合研究所

刀剣ワールド 江戸時代の服装とは 平安 江戸時代の暮らしや文化

建設 歴史あれこれ

江戸時代の鳶職の服装 職人さん応援団 埼玉県蕨市の鳶衣料 作業用品専門店 蕨上田

刀剣ワールド 江戸時代の服装とは 平安 江戸時代の暮らしや文化

江戸 服 のアイデア 560 件 21 江戸 古写真 古い写真

時代小説がもっとわかる 江戸 仕事人 案内 岡村 直樹 本 通販 Amazon

取り戻したい 江戸の粋 誰も知らない日本刺青の真実 札幌のタトゥースタジオ Mountain High Tattoo Works作品集

絵解き 江戸の暮らし 義男 永井 本 通販 Amazon

江戸時代の武家官位の服装や刀などをまとめた古文書 服色図解 が興味深し 歴史 文化 着物 和服 Japaaan 江戸時代

お祭り衣装 腹掛け の正しい着方 動画解説 祭り用品専門店の祭すみたや スマホ版

これならわかる 江戸時代の武家の男性の服装とは パンタポルタ

写真あり 江戸時代の刺青を徹底紹介 罪人に彫られた入墨刑が恥ずかし過ぎる 3 江戸ガイド

江戸時代 華の三職 大工 左官 鳶 とび でれすけ

江戸時代 時代劇 大工さんのイラスト素材

知っているようで意外と知らない 大工の歴史や豆知識 トリビアを紹介 Workers Trend

忍者の服装って実際どんなの 装束の構造とかってどうなってる 歴ペディア 歴史の人物 城 戦 ミステリーを分かりやすく

江戸 大工 服装 1957 江戸 大工 服装

江戸時代のちょっとびっくりな文化や生活

刀剣ワールド 江戸時代の服装とは 平安 江戸時代の暮らしや文化

江戸の暮らしに学ぶ 新しい循環型社会の在り方

江戸前スタイルに必要なお祭り用品 スマホ対応

五重塔 旅だより 前進座だより 前進座の日々

Q Tbn And9gcrjj7cgo0lrpe09mpiqtuqn4sffdid9rjpms750epbpqxz6rhue Usqp Cau

江戸商人イラスト 無料イラストなら イラストac

江戸時代の火消しは破壊が仕事 現代の消防士と違いすぎるその実態とは 火消し 江戸 浮世絵

士農工商 Wikipedia

お祭り衣装 江戸前スタイルのご紹介 粋に祭りに参加するための祭塾

大工職人とはどんな仕事なのか 大工の歴史をご紹介します 神奈川県小田原市のhiro工務店

Q Tbn And9gcqxhgd0zymh 5zcvxoljodjl5aznedkielr8ynayue Usqp Cau

職人としての大工の姿を紹介 神戸 竹中大工道具館で 大工さん展 ラジトピ ラジオ関西トピックス

江戸時代の服装は実はあれだった 楽しくわかりやすい 歴史ブログ

記事 幕末 明治の写真と絵葉書 イマジンネット画廊ブログ

刀剣ワールド 室町時代の服装とは

お祭り衣装 江戸前スタイルのご紹介 粋に祭りに参加するための祭塾

江戸時代に髭を生やしている人がいなかったのはなぜ

江戸時代のイラスト素材

江戸時代 えどじだい とは ピクシブ百科事典

江戸 大工 服装 1957 江戸 大工 服装

Rcktbp5f291rly5ahx9c Com Edo Rensai Html

写真あり 江戸時代の刺青を徹底紹介 罪人に彫られた入墨刑が恥ずかし過ぎる 3 江戸ガイド

江戸時代野武士のファッション ノスタルジックジャパン

江戸のおんな大工 泉 ゆたか 本 通販 Amazon

コメント

コメントを投稿